1976年黄维妻子跳河自尽只因丈夫出狱后对她说了一声“滚”

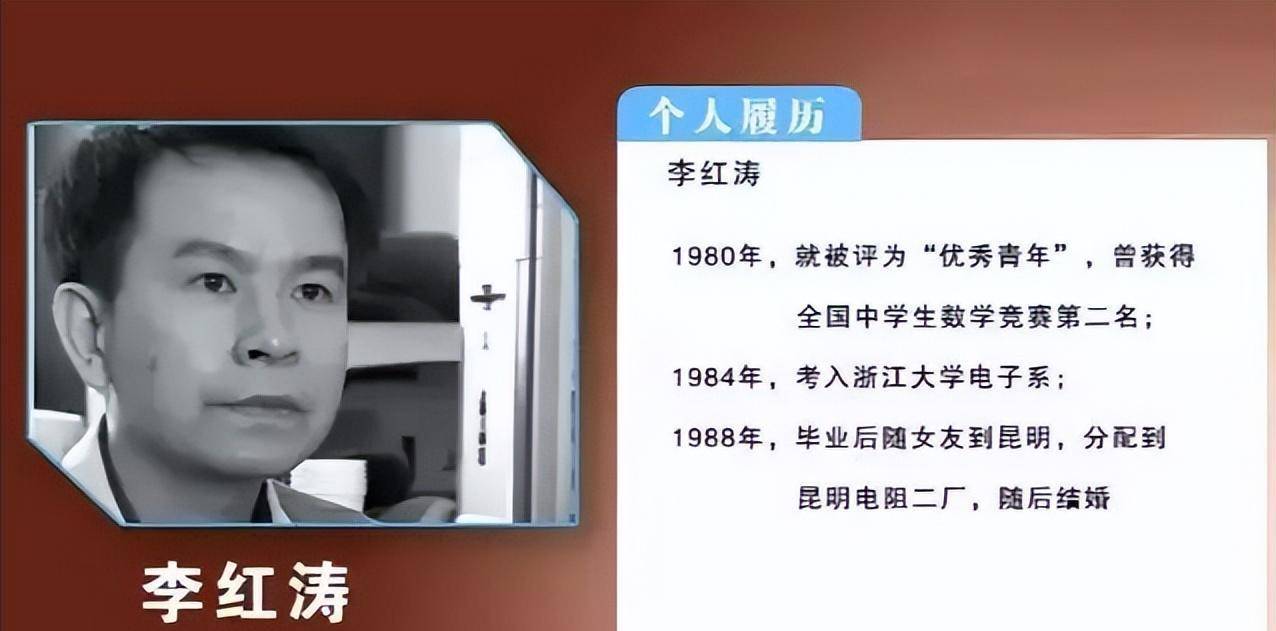

1993年12月31日,浙江大学的高材生李红涛,在生命的最后一天,靠发明无刷电机成功改写命运,把自己从刑场上救了回来。他可以算得上是,用智慧改变命运的典型。无独有偶,在上世纪50年代,也有这么一位神人,在被关押期间拼命的研究“永动机”,然而他的这份坚持不但没能让他减刑,反而延迟了出狱的时间,还失去了这辈子最爱他的女人。

黄维1904年出生于江西的一户农家,父亲早早就去世了。黄维从小就明白“唯有知识才能改写命运”。从鹅湖师范学院毕业后,黄维回到家乡成为了一名小学教员。尽管工作上的能力很出色,但多年来生活的艰辛和经济的拮据,让他养成了独断专行、固执己见的偏执性格,在真实的生活中,这样的性格非常容易得罪人。

黄维的字是“悟我”,通俗地说就是“自己悟自己”,而他这一生也把“悟我”两个字做到了极致。他很少听从别人的意见,在担任小学教员期间,他不畏当地乡绅的强权,执意在学校宣传,被迫离职后很快就离开了家乡。

后来黄维结识了赵醒侬和方志敏,在两人的推荐下,决定去报考黄埔军校,出来以后报效国家。在校期间,黄维仍旧没能学会为人处世,甚至做事一板一眼,让很多人敬而远之。不过这样的性格也有好处,那就是不会轻易战队某一派,能做到真正的公平公正。再加上黄维有些才气,又善于点兵,他很快就吸引了陈诚的注意。1927年国共分裂,黄维选择追随蒋介石,并在两次讨伐陈炯明和国民革命军北伐期间表现出色,时任第十八军军长的陈诚,提升黄维为第三十一旅旅长。

黄维没有辜负陈诚的信任,在之后的几年内,他在战场上不断建功立业,一度做到了国民革命军第十一师师长的地位,也成了陈诚“土木系”的重要将领之一。在1937年8月的罗店争夺战中,黄维忠勇可嘉,带领手下的三个团死守一周,抵御住了日军猛烈的攻击。

原本这一战能让黄维让军中站稳脚跟,但最后他还是败在了自己的执拗上。比如在1942年,杜聿明为了表达对蒋介石的忠心,一意孤行要求10万远征军从野人山撤退,导致6万多人在恶劣的原始森林中折损。当时蒋介石让黄维去清点人数,杜聿明明里暗里希望黄维通融,少报一些损失,黄维压根不理会他,把真实数据如实上报。不仅如此,他还耿直地指出,当时军吃的粮食里面掺了沙子,把蒋介石的另一位心腹何应钦气得够呛。眼看自己在军中成了众矢之的,黄维一气之下辞职不干。他发挥自己的优势,去武汉开了一家新制军官学校,亲自担任校长过起了平静的日子。

黄维能好好过完后半生,可老天偏偏跟他开了个玩笑。1948年8月,蒋介石组建十二兵团,但司令一职待定。黄维退居二线后,胡琏作为“土木系”的大将,理应是十二兵团司令的不二之选。只是当时“剿总”司令白崇禧与胡琏不对付,蒋介石两方为难,当时的局势又迫在眉睫,只能拉黄维来垫背。黄维虽然不情愿,但总记得“滴水之恩,当涌泉相报”,他决定打完这一仗就回武汉,继续做他的“黄校长”。

1948年11月25日凌晨,淮海战役进行到第二阶段,黄维及其所在的兵团被包围在双堆集。以黄维的军事能力,突出包围圈只是时间的问题。可这次他遇到的,偏偏是聪明过人的陈赓。陈赓和黄维都是黄埔一期的学生,1927年国共分裂,陈赓选择和蒋介石分道扬镳,对于这位老同学的脾气和秉性,陈赓非常了解,他略施小计诱敌深入,就让黄维成为了阶下囚。

被擒的黄维十分不甘心,他拒绝交代自己的姓名,还把投降书撕个粉碎。被关进战犯管理所的他依然摆着一副将军的架子,还自诩是文天祥和于谦,不愿丢掉“风骨”。黄维在里面油盐不进,他在外的妻子蔡若曙却心急如焚。

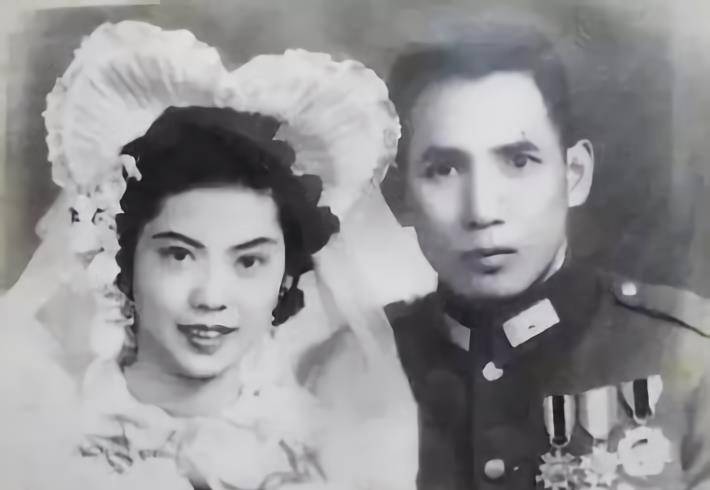

蔡若曙的父亲是杭州军政的一把手蔡仲初,她是名副其实的富家千金。17岁的她在一个舞会上对29岁的黄维一见钟情,当时黄维已经是国民革命军第十一师副师长,两人的恋情曝光后,蔡仲初很快同意了他们的婚事。黄维被俘后,蔡若曙并不知道实情,只得到了“12兵团全军覆没”的消息,更有因嫉生恨的胡琏对她冷嘲热讽,不久后,还为黄维等人举行了“追悼会”。得知“真相”的蔡若曙心灰意冷,但此时她身怀六甲,还有两个女儿嗷嗷待哺,她必须坚强地活下去。时光荏苒,蔡若曙带着三个孩子艰难地生活了两年,直到陈诚告诉他黄维被俘虏的真相,蔡若曙才重新振作了起来。

第一次的见面并不愉快。8年没有见面,黄维的心情也是相当激动,但一听说蔡若曙是来当说客,黄维立马改变态度,不愿再见到妻子。亲情没能打动黄维,回到战犯所里的他,依然是“拒绝改造”的经典案例。为了躲避学习改造,他还宣布要研究“永动机”。

根据牛顿第一定律,永动机是不可能被发明出来的。但黄维难得有思想的转变,战犯管理所的工作人员,给了他做研究的机会。为了早日发明成功,黄维甚至愿意主动联系蔡若曙,请她帮忙将自己研究的图纸送到中科院。他的长女黄敏南是清华大学的物理老师,她深知父亲的研究不可能成功,但为了不让母亲担心,她只能默默地为父亲提供一些物理资料。

蔡若曙还是常常找机会去探望丈夫,但每次黄维愿意理会她,也是和“永动机”有关系,常年的劳累再加上黄维冷漠的态度,这位曾经的大小姐,患上了严重的精神疾病,需长期吃药治疗。为了不让黄维担心,蔡若曙在丈夫面前绝口不提这些。

而黄维在战犯管理所的情况也不好,他因急性腹膜炎发作住院治疗,脱离生命危险后,他腹部水肿也很厉害。党和人民没放弃他,管理所的医护人员对无微不至地照顾他,给他开小灶,周总理还特意派人去香港购买青霉素和链霉素,给黄维治病。病情稍微好些后,黄维终于不像刺猬一样,拒绝任何改造了,但心里仍然保留着一股傲气不愿妥协。

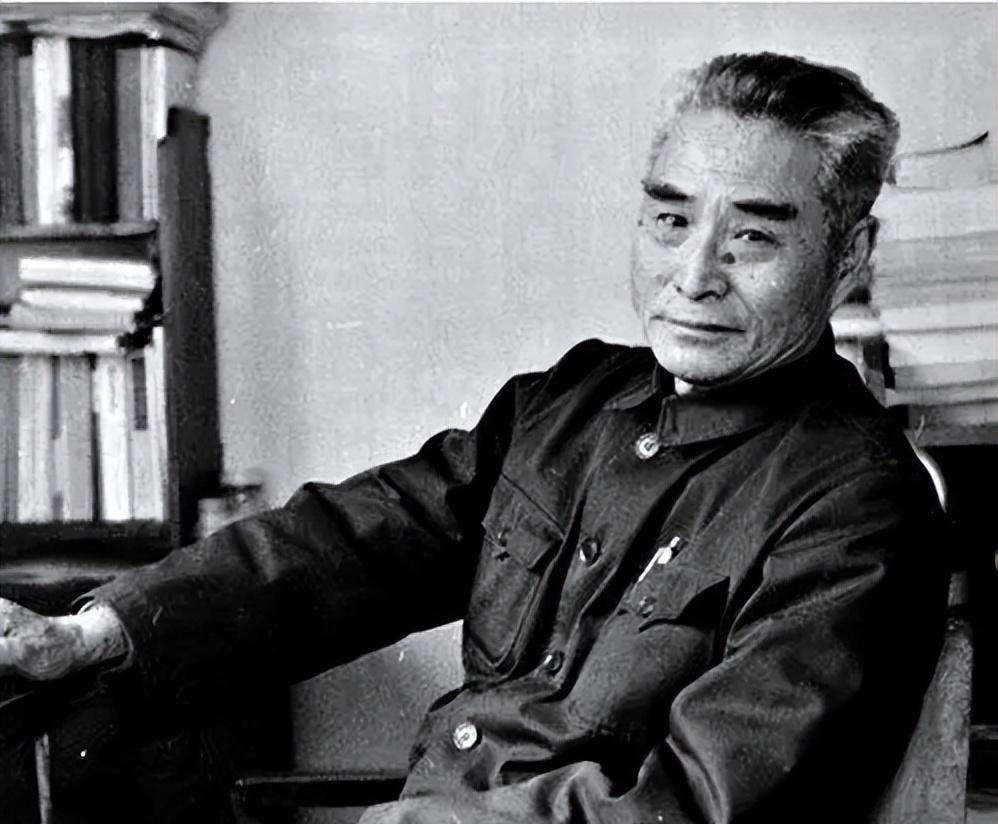

1975年3月21日,黄维终于被特赦,那一年他71岁,蔡若曙59岁。没有传说中的喜极而泣,也没有一点的抱怨,黄维平静地跟着蔡若曙回到了家。靠着特赦人员每月200块的生活补助,黄维还是能在北京安稳地过完后半生的。

可他偏偏要放下平静的生活,继续研究“永动机”,对于妻子的关心不管不问。黄维一有时间,就钻到实验室里做研究,对其他事情不管不问。蔡若曙担心自己会说错话,轻易不敢打扰他。

“得不到的永远在骚动,被偏爱的都有恃无恐”,更何况蔡若曙还等了自己27年,能出什么幺蛾子呢?1976年,当妻子兴奋地告诉自己,小儿子要结婚的消息,正在忙于实验的黄维脱口而出,说出了一个“滚”字。

午睡醒来的黄维未曾发现蔡若曙,得知妻子是投了河,他发疯一样地赶去救人,可一切都已经晚了。值得一提的是在1986,黄维后来遇到了在淮海战役中,背叛自己的廖运周,两人居然可以像朋友一样坐在一起,聊着过往的种种。

黄维能原谅曾经背叛过自己的人,却一直在伤害重情重义的妻子,当他后悔的时候,已经没办法挽回了。返回搜狐,查看更加多